总第36期 《意外伤害保险业务监管办法》内容详解

编者按

中国银保监会于2021年10月13日发布了《意外伤害保险业务监管办法》(以下简称“《监管办法》”)。《监管办法》主要从产品管理、销售管理、信息管理与披露、监督管理等四方面加以规制,统一了产险、寿险公司意外险业务监管口径。《监管办法》体现了提高意外险经营门槛,禁止高佣金野蛮竞争的监管立场。总体来看,《监管办法》要求保险公司压低意外险附加费用比例,提高保险公司在信息披露和销售管理上的经营成本,将使不计成本打价格战的险企面临更大的合规压力。

出台背景

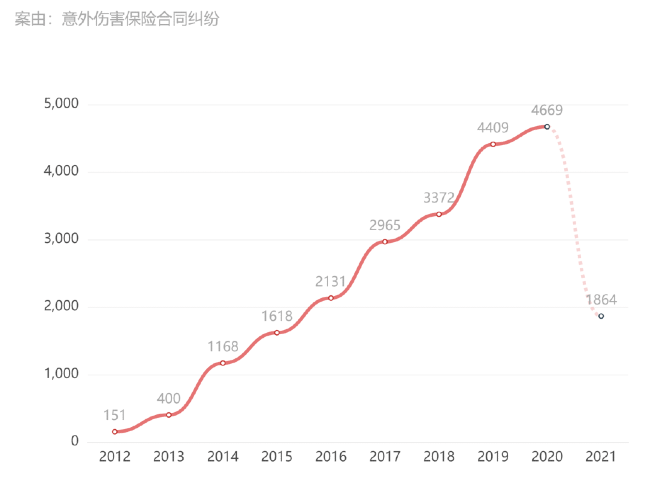

意外险的普及和发展有效地增强了人们利用商业保险等市场化手段应对意外风险的意识和能力,但在其业务实践中仍常因出现赔付率过低、渠道费用过高、定价明显不合理、捆绑销售等问题而饱受诟病。司法实践中,因意外险合同而引发的纠纷数量逐年上升。通过公开渠道检索到的意外伤害保险合同纠纷案件共计22,858件。从案件裁判时间及案件数量分布上来看,意外险合同纠纷案件数量在最近几年中呈现显著的激增趋势。其中,仅自2013年至2020年的7年时间内,意外险合同纠纷案件数量的涨幅就已超过十倍。这一纠纷数量的数据也充分反映出在意外险市场的发展过程中尚存需要进一步整顿的薄弱环节,加强行业监管的必要性日益凸显。

对此,银保监会于2020年1月发布《中国银保监会办公厅关于加快推进意外险改革的意见》(银保监办发[2020]4号,以下简称“《意外险改革意见》”),指出“意外险市场基础薄弱,其定价机制科学性不强,实践中亦出现销售行为不够规范,功能和作用发挥不够充分,与现代保险服务业的要求不相适应”等问题,并强调在推进意外险改革的工作中,应做到坚持市场化改革、坚持法治化方向、坚持保护消费者权益、坚持积极稳妥推进,并提出将用两年时间扭转意外险市场乱象丛生的局面,力争到2021年底,基本健全意外险费率市场化形成机制,让市场格局更加规范有序,明显提升标准化水平,进一步规范意外险市场格局。

2020年6月,银保监会向财险及寿险公司下发《关于印发意外险市场清理整顿工作方案的通知》(银保监办便函(2020)771号,以下简称“《意外险整顿通知》”),要求保险公司通过自查自纠、监管抽查及总结报告三个阶段,对意外险产品管理、销售管理、渠道管理、理赔管理、内控管理五大方面问题进行系统性清理整顿,对意外险市场乱象丛生的局面进行进一步集中整治。

前述监管举措显示了银保监会长期以来对意外险市场发展的高度重视,更彰显了监管部门整顿意外险市场乱象的决心。在此背景下,本次《监管办法》的出台是在前期监管治理工作基础上形成的重要成果,更是保障意外险市场平稳发展的必然要求。银保监会有关负责人在答记者问中指出,本次《监管办法》的制定以“统一监管规则,全面从严监管,坚持问题导向,强化监督问责”作为总体思路,通过全面梳理意外险现行监管政策,广泛调研意外险市场症结,从问题根源入手,形成产寿险公司统一适用的系统性意外险业务监管制度。

主要内容

本次出台的《监管办法》共分为六章三十二条,其内容从意外险产品管理、销售管理、信息管理与披露、监督管理等各环节形成全面、统一的意外险市场监管制度。

一、产品管理:强化产品定价机制监管,明确保险费率调节要求

针对意外险市场中存在的产品市场定价普遍较高、赔付率较低等问题,《意外险改革意见》提出要推进市场化定价改革,健全意外险精算体系,建立产品价格回溯调整机制,编制意外险发生率表,大力推动产品自主创新。本次《监管办法》的另一亮点在于意外险业务回溯机制的完善。保险业务回溯制度是规范保险行业合规发展的重要手段,在意外险业务领域已进行了多年探索。

此外,《监管办法》第十条设定了赔付率最低标准,即对于年度原保险保费收入连续三年超过500万元的一年以下短期意外险产品,如其再保后综合赔付率均值连续三年低于50%,保险公司应及时调整费率,并重新报审。最低赔付率要求的设定,能够保证意外险产品赔付率处于公平合理范围之内,有利于淘汰保险市场保险赔付率过低的产品,保障保险消费者合法权益。

二、销售管理:建立业务销售管理制度,自觉维护市场竞争秩序

从银保监会官网公开的行政处罚信息来看,保险公司因意外险业务销售管理制度不完善,业务销售不合规而受监管处罚的案件屡见不鲜。针对意外险市场突出问题,《意外险改革意见》提出要针对搭售和捆绑销售、手续费畸高、财务业务数据不真实等问题,按照市场主体全面自查自纠、监管部门进行重点检查的方式,组织开展意外险市场清理整顿。

三、信息管理与披露:加强客户信息真实性管理,分步推进产品信息全面性披露

针对意外险市场主体信息披露机制,《意外险改革意见》要求按照试点先行、逐步铺开、由简到详的原则,逐步公开定价依据、经营数据、理赔机构、典型案例、合作机构等信息,提高意外险市场透明度。

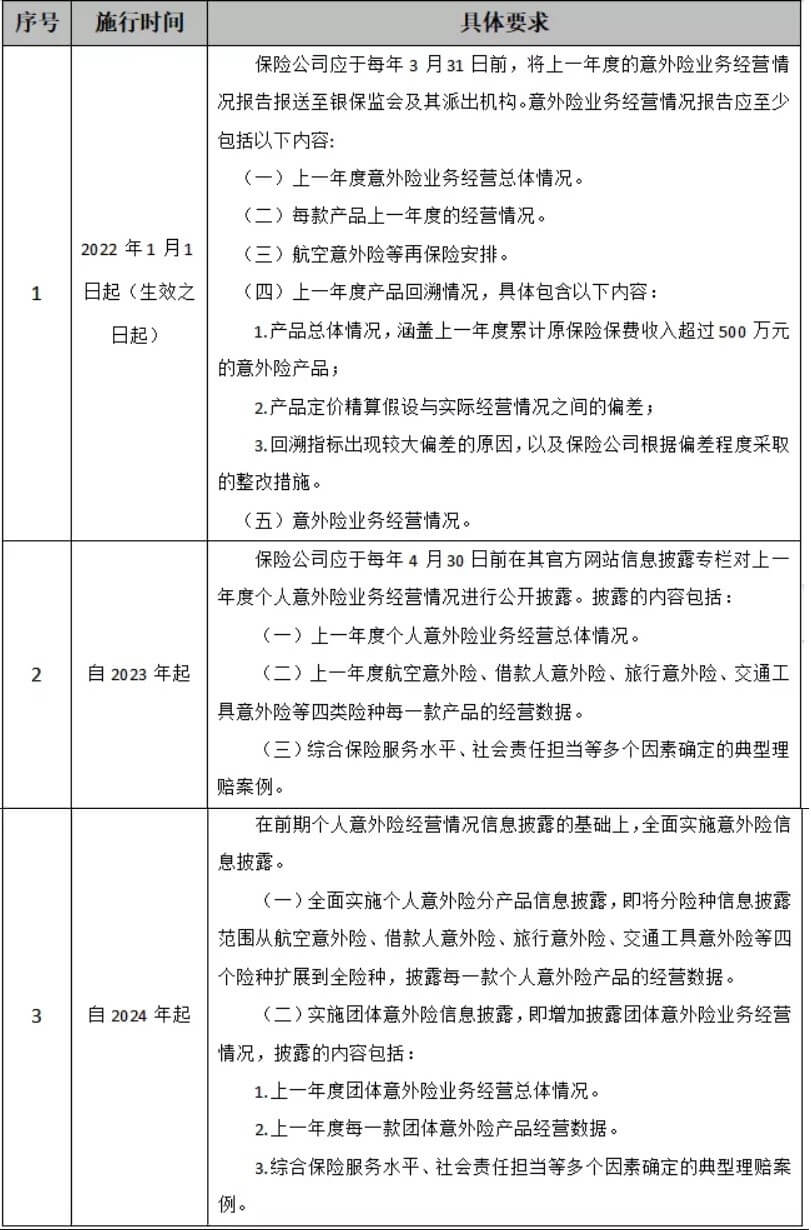

《监管办法》结合意外险业务特点和市场现状,在信息管理和披露方面为保险公司提出了明确的要求。在产品信息披露方面,本次《监管办法》按照“先个险后团险、先试点后全面的原则分阶段披露,分布推进意外险经营数据、合作机构、赔付率以及典型案例等相关信息披露,逐步扩展险种范围,细化数据维度。”

四、监督管理:明确经营行为“负面清单”,统一行政处罚裁量标准

针对健全市场行为监管制度,《意外险改革意见》指出要系统梳理意外险市场行为监管的政策规定,全面查找制度漏洞,结合市场发展情况,制定统一的意外险专项监管制度,明确监管原则和尺度,维护市场竞争公平性。

《监管办法》具体说明了对意外险业务经营情况的报送要求,并列举了保险公司经营意外险业务中的禁止性行为,包括:

重点解读

一、强化意外险产品的精算、定价监管

一般而言,影响人身保险产品费率的主要因素有预定利息率、预定损失率和预定附加费用率。《监管办法》第四条分别针对上述三项指标确立了具体的监管要求。

《监管办法》第四条:预定利息率

预定发生率

预定附加费用率

银保监会对意外险产品定价精算问题所作规定实质上还是秉承了《监管办法》第三条所规定的“遵循保险原理,准确把握回归本源、防范风险”的总体要求,强调了“公平、合理”的保费定价原则,使意外险价格充分反映历史数据、行业经验和市场供求关系。

二、建立与赔付率挂钩的费率动态调节机制

在《监管办法》出台以前,意外险产品赔付率低、佣金畸高现象屡见不鲜,保险公司往往通过超出合理限度的佣金费用吸引中介渠道为其销售意外险产品,这一做法极大地破坏了市场公平竞争秩序。保险公司所收取的保费实质上并未用于向保险消费者提供风险保障,而是用于支付保险中介渠道的佣金。这种“为销售而销售”的经营模式显然严重侵害了保险消费者的合法权益。因此,银保监会充分借鉴了发达保险市场的监管部门之经验,设计了以下监管机制:

1.设定佣金费用率上限备案制度

除上已述及的预定附加费用率上限外,银保监会在此进一步要求保险公司在产品备案中应当一并向银保监会备案该产品的年度佣金费用率上限。

值得注意的是,《监管办法》第八条进一步要求:

(1)同一保险产品的任一渠道年度佣金费用率均需独立进行统计、核算。《监管办法》虽未明确规定此项要求,但第八条规定“产品任一渠道的年度佣金费用率超出上表规定的平均附加费用率上限10个百分点以上”,显然“分渠道进行统计、核算”是应有之义,此项规定亦可防止保险公司通过总量数据刻意“淡化”、“稀释”单个渠道佣金费率数据。

(2)产品任一渠道的年度佣金费用率超出上表规定的平均附加费用率上限10个百分点以上的,保险公司还应提供以下文件:一是佣金费用水平的合理性分析;二是业务经营依法合规的承诺;三是公平竞争的声明等。上述说明材料均需保险公司总经理签署,即以压实保险公司高管责任的方式迫使保险公司慎重对待这一问题。

(3)禁止变相突破佣金费用率上限。银保监会进一步强调,佣金费用必须据实列支,不得通过实务中常见的信息技术支持和服务类费用、账外激励费用等名目变相突破佣金费用率上限。

2.完善意外险定价回溯,强化费率动态调整

《监管办法》第九条进一步具体细化了意外险产品的回溯要求,其中:保险期限一年及以下的意外险产品,应回溯综合赔付率、费用率等指标;保险期限一年以上的意外险产品应回溯发生率、费用率、投资收益率和退保率等指标。

与此同时,保险公司还应结合回溯取得的实际经营数据与原先预期费率等精算假设数据进行对比分析,并采取相应整改措施,逐步实现预期数据标准与实际经营情况的同一,保证实际赔付情况与保费费率之间直接关联。

3.设定最低赔付率制度

对连续三年保费收入超过500万元且平均赔付率低于50%的短期意外险产品,《监管办法》第十条要求保险公司应当调整费率,逐步淘汰赔付率过低、定价明显不合理的保险产品。

4.强化对“高费低赔”现象的监管力度

《监管办法》第二十五条通过“禁止清单”进一步强调了对意外险市场“高费低赔”现象的禁止态度:事实上,从清单中也可窥见银保监会在新规中对意外险市场“高费低赔”的应对思路:一方面,强化费率、定价监管,保证意外险产品费率水平与实际赔付情况直接挂钩,压实佣金比例上限;另一方面,强化保险公司的信息披露义务,结合动态经营数据,要求保险公司及时对产品费率进行调整。

三、强化产品信息披露力度

《监管办法》在多方面进一步强化了意外险产品的信息披露制度,对保险公司提出了更高的要求。银保监会充分考虑了意外险市场现状,按照先个险后团险、先试点后全面的原则分阶段强化披露要求,逐步扩展险种范围,细化数据维度。而且,披露的范围每年要逐渐扩大,从航意险等特定险种,到全险种再到团体意外险都要详细披露每款产品的情况。具体要求如下:四、明确经营行为“负面清单”

《监管办法》第十七条列举了保险公司经营意外险业务时的禁止性行为:

1.直接或通过保险中介机构、其他机构强迫消费者订立保险合同;

2.在非保险类商品或服务上向不特定公众捆绑销售意外险;

3.通过无合法资质的机构、未进行执业登记的个人销售意外险;

4.委托保险公司经营区域外的保险中介机构或个人销售意外险,根据相关规定开展的互联网人身保险业务除外;

5.夸大保险保障范围、隐瞒责任免除、虚假宣传等误导投保人和被保险人的行为;

6.混淆意外险与责任险,扰乱市场秩序,如通过特别约定改变保障范围,或未经被保险人或受益人授权将意外险赔款直接支付给事故责任方等;

7.通过保险中介机构为其他机构或者个人谋取不正当利益,或虚构中介业务套取资金;

8.对保险期限一年及以下的意外险,距保单到期日前间隔60天以上预收下一保单年度保费;

9.向特定团体成员以外的个人销售团体意外险;

10.银保监会规定的其他违规行为。

五、其他

除上述内容外,《监管办法》还有以下规定值得关注:

1.统一监管力度:保险公司委托保险中介机构开展意外险业务违反《监管办法》有关规定的,银保监会将对保险公司和保险中介机构同查同处,同类业务保持统一的裁量标准。

2.新产品自即日起即应遵从新规。虽然《监管办法》系于2022年1月1日起实行,但是《监管办法》亦明确规定,自本办法发布之日起至2021年12月31日,新报送审批或备案的意外险产品须严格遵照《监管办法》之要求执行。

3.整改过渡期。《监管办法》发布前已经审批或备案的意外险产品,第十条(连续三年内平均赔付率低于50%的产品费率整改义务)、第二十一条(费率调整的信息通知义务)及第二十五条第六款(未尽到费率调整义务的法律责任)规定从2023年1月1日起执行,不符合其他规定的,保险公司应于2022年6月30日前完成整改。

本期内容来源

- 《意外伤害保险业务监管办法》重点解读 [陈禹彦、梁日升,上海兰迪律师事务所]

- 《意外伤害保险业务监管办法》解析 [贾辉、王诗萌,德恒律师事务所]